今年のブログでのメインの記事は「気になる語法」のシリーズです。

英語教育界は指導法を新しくすることには積極的ですが、教室現場に還元できる言語事実の実態の精査にはあまり熱心ではない印象です。

先日の私の記事では、It seemed as if SVを取り上げていたわけですが、その頃巷では、

It seems/seemed that SVのitは一体何なのか?

この文は、一体第何文型なのか?

で盛り上がっていたらしいです。

びっくりです。

そこは気にしても、殆どご利益は無いでしょうに。

そんな私の今日の「気になる語法」は discussとdiscuss about。

「aboutについてのアバウトな話し」にならないように、丁寧に実例を見ていきたいと思います。

前から気にはなっていたのですが、先月、こんなツイートが私のTLに流れてきたことで、ブログで取り上げようと決めました。

GLOWという学会は生成文法系の理論言語学で一番優勢な学会の一つなのですが,discussの自動詞用法が言語研究者の間でも一般化してきたと言える事例かもしれません.なお,Adgerはプレゼンが上手いし,このトークは楽しみ! https://t.co/Xl6XVtAnfY

— KJK (@kkling51) 2024年5月10日

それに対する私の反応がこちら。

最早、誤文訂正問題とかで出しちゃいけませんね。

最早、誤文訂正問題とかで出しちゃいけませんね。 https://t.co/B9s0RH2FCX

— Takashi “即時停戦” Matsui (@tmrowing) 2024年5月10日

この「テストで問うことじゃない」っていうのは、本気でそう思っているんですけど、英語の先生方には、なかなか話しが通じない感じ。

このツイートに貼ったCOCA系での検索結果を再録しておきます。

discuss aboutの使用実態3枚。

— Takashi “即時停戦” Matsui (@tmrowing) 2024年5月10日

NOW

GLOWBE

COCA

4枚目は、日本の英語のテストで問われがちだけどそんなに頻度が高くない、またはそんなに問われないけどそれなりの頻度の表現とdiscuss aboutの比較。 pic.twitter.com/VscIb8hEeS

NOW

いくら均衡コーパスでないとはいえ、累計で10000ヒットを越えていますからね。無視できないと思いますよ。

GLOWBE

既に10年以上前のデータですが、とりわけインドやバングラデシュなどアジアの実態に注目せざるを得ないでしょう。え、これは無視するの?マジ?

COCA

コンスタントに使用実態があることがわかります。アカデミックでも数例見られるという。

Ngram Viewerで他の慣用的な表現との相対的な頻度の比較

日本の入試やテストでよく問われる表現と、問われていてもよさそうなのに出題はされない表現と、今回の考察の対象である、discuss aboutの頻度を比べて見て下さい。

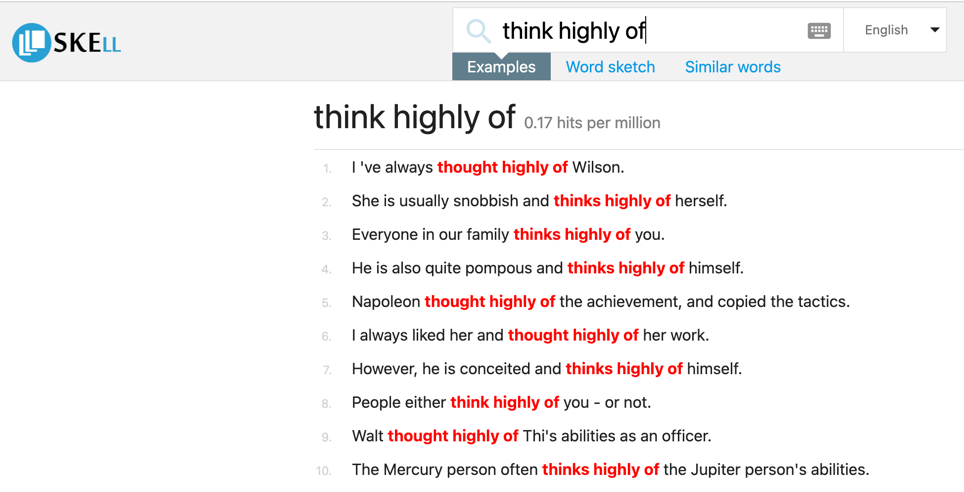

SKELLで100万語当たりのヒット数を見てみましょうか。

なんと、0.3もありますよ!

この0.3という同じ割合の表現がこちらになります。

この他動詞としての graduateも、いまだに誤用とか非標準と言われ続けていたりしますね。

0.3が大きいか小さいかの実感が持てない人のために、比較の対象、「ダシ」を選んできました。

最上級との書き換えなどでいまだに教材で重要表現扱いされている、nothing is as の所謂同等比較は、0.11です。

「誤用」と言われ続けているdiscuss aboutよりも更に一層低頻度の表現です。具体的な形容詞で絞り込めばもっと低頻度になるでしょう。

では、どうしていまだにこの nothing is as ...という表現に時間を割いて教えているんでしょうか?はなはだ疑問です。

次の表現などは、私が高校2年生の時代に、河上道生『英語参考書の誤りを正す』(大修館書店、1980年)、(※2024年6月14日訂正)ガレス・ワトキンス、河上道生、小林功 『これでいいのか大学入試英語(下)』(大修館書店、1997年)で指摘されていたくらいですから、2024年の今では、教材で取り上げる表現としては淘汰されていて然るべきでは?

最新の大学入試問題のデータベースを売りにしていて、2023年に改訂され最新の4訂版となった『アップグレード』(数研出版)では、p.341の注記で、speak ill [well] ofを取り上げています。

これらの熟語はやや古い表現だ。入試10年分のデータにおいて31回登場しているが、長文中では1回しか登場していない.受験には必要な知識だが、口語では(以下略)。

と注意を喚起しているように見えて、問題を収録している言い訳をしています。

いつまでこんな対応をし続けるのでしょうか。

この『アップグレード』では、次の表現、think highly of には何の注記も付けていないのですよ。

現代英語の実態を考慮に入れて、良く使われる、重要度の高い問題を収録したのではなかったのでしょうか?日常では低頻度だが、日本の入試では高頻度、っておかしいでしょ?入試の方を改善しないと。

think highly of は 0.17

比較的新しい入試問題を眺めてみましょう。

上述のGLOWという言語学の学会の告知でdiscuss aboutが使われているくらいなのですから、L2として英語を学ぶ日本の学習者が受けるテストで、「誤文訂正」や「誤文指摘」の出題で問うべきではない事項だと思うのです。

冒頭のツイートの写真を再度お見せしておきましょう。

ところが、日本のテストでは、相変わらず次のような出題はなくなる気配がない。SIGH....

1. 次の英文の下線部(a)~(d)には,文法・語法・内容などの誤りを含むものが1つあります。その記号をマークしなさい。

“We talk to them about it regularly, but at the same time we don’t want to frighten them ― if you think about (a)all the impacts of climate change, that can bring up plenty of fears. So we try to (b)discuss about this with them in a way that is easy for children to understand.” That (c)has involved starting with little things such as (d)getting the children growing vegetables in the small plot next to their apartment.

2. Question: There is one grammatically unnecessary word in the underlined sentence. What is the one word?

Imagine a machine in your home’s kitchen that, at the push of a button, turns powdered ingredients into food that meets the individual health requirements of each member of the family. Although it may seem like something from science fiction, new research aimed at using 3-D printing to create customized food could one day make this a real.

Dr. Jin-Kyu Rhee will discuss about his new research and the potential of 3-D printing technology for food production at the annual meeting for the American Society for Biochemistry and Molecular Biology in April 2019. His laboratory built a platform that uses 3-D printing to create tiny building block structures that allow people to customize the texture of foods they make.

3. 次の英文には1か所誤りがある。誤りの箇所を(a)~(d)の中から1つ選びなさい。

Today in our Foreign Student Series we (a)discuss about writing college papers. Writing a term paper, research paper (b)or essay for a college class is (c)a kind of academic writing. Academic writing (d)among professionals is a way to create new knowledge.

次の対話文の一文目にある文字列 (… more to discuss about the rise of …)を見てハッとしますか?

4.

Professor Smith: We still have more to discuss about the rise of ocean levels. Can anyone tell me where we were last class?

Brad: We were discussing how rising air temperatures are making the ice melt faster at the North and South Poles.以下、対話/設問は略

ここでの still have more to discuss about A は、discuss about A という動詞句 +名詞Aの結びつきではなく、 discuss much about A という構造での muchを比較級にして括り出したものであって、誤用ではありません。

SKELLでこのパターンを見ると、

などの使用例が見られますが、discuss about よりも discuss more about の方が低頻度となっていることに注意されたし。

NOWコーパスでも同様の傾向です。

(2024年6月14日追記;このタイプが見た目のdiscuss aboutのうちどのくらい含まれるのかは、気になるところでしょう。切り貼りに手書きで印をつけましたので、ご確認ください。)

所謂「6大メジャー」と、アジアの英語とで差が大きいような気がします。

続いては空所補充完成。

5. Now, let’s ( ) what to do first.

ア discuss イ discuss about ウ discuss on エ discuss of

SKELLでは、discuss about what to do の例が見つかります。

ここでの比率は 0.01ですから、これが良く使われるチャンクだとは言い難いですね。

でも、こちらのインドのニュースメディアのツイートでは、discuss about whatが使われています。

India is among top investment destinations globally

— WION (@WIONews) 2024年3月9日

Foreign investors await India's 2024 poll results, eyeing the next move with optimism@ShivanChanana joined by @drsinghvikas to discuss about what investors expect from India's PM in 2024 pic.twitter.com/1KfMIycmvl

情報が共有される速度が昔では想像できないくらい速くなっている今日では、脱落したり、足されたりすることで、「自分の手持ちの、慣れ親しんだ表現形式に近づく、足並みを揃える方向での変化」は、ますます加速するのではないかという気がしています。

どうでもいいところはいい加減でもいいので、どうでもよくないところにしっかりと手間暇を掛けたいものです。

本日はこの辺で。

本日のBGM: Not Ideas About The Thing But The Thing Itself (Wallace Stevens)